حين نطقت سعفة كان الذهبية بلسان عربي

جريدة العرب

السبت 2019/01/05 - السنة 41 العدد 11219

الصفحة : ثقافة

حكيم مرزوقي - كاتب تونسي

وقائع سنوات الجمر.. حين نطقت سعفة كان الذهبية بلسان عربي

المخرج الجزائري محمد الأخضر حامينا أخرج فيلما يشبه معاناة شعبه ليعترف به صنّاع السينما كواحد من أجمل ما “قالته الكاميرا” في تلك الفترة.

الرواية الثالثة للشاعر المصري أحمد فضل شبلول “اللون العاشق” تتناول سيرة غيرية وتشكيلية متخيلة للفنان التشكيلي العالمي محمود سعيد.

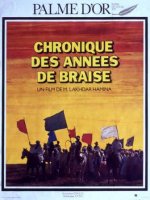

ما زال فيلم “وقائع سنوات الجمر” للمخرج الجزائري محمد الأخضر حامينا، يُعتبر “درّة العرب اليتيمة” في تاريخ مهرجان كان السينمائي الذي يعدّ من أعرق وأرقى في الاحتفاء بالفن السابع منذ انطلاقته الحقيقية في أواسط الأربعينات من القرن الماضي.

يرصد الفيلم معاناة الشعب الجزائري مع واقعه الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي في أربعينات وخمسينات القرن الماضي قبل نضاله ضد الاستعمار الفرنسي بذلك المفهوم الدعائي الذي عودتنا عليه سينما البروباغندا السياسية رغم طابعه الملحمي وحسّه الثوري الغاضب.

نال الفيلم السعفة الذهبية لمهرجان كان عام 1975 في حدث يعدّ استثنائيا، ولم يتكرر إلى الآن مع السينما العربية رغم بعض التكريمات والجوائز الجانبية والخاصة التي حظي بها سينمائيون عرب من أمثال الراحلين، اللبناني مارون بغدادي والمصري يوسف شاهين، لكن السعفة الذهبية لم تمنح إلا للجزائري الأخضر حامينا الذي أنجز عملا سينمائيا عدّه النقاد، آنذاك، الأضخم خارج هوليوود، خصوصا أنه صوّر في بلد لم تمر إلا سنوات قليلة على حرب تحريره التي راح ضحيتها مليون ونصف مليون من المقاتلين لأجل الاستقلال الوطني، وكذلك جاء التكريم والتتويج من بلد المستعمر، في حدث أثار الكثير من الجدل حول حقيقة توجّه الفيلم وأطروحاته الفكرية والجمالية. صوّر فيلم “وقائع سنوات الجمر” الحياة القبلية في جبال الجزائر، في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، والتي كانت تعيش على حياة التنقل في الصحراء والرعي، ثم لم تلبث أن تحوّلت الصحراء إلى ساحة للقتال المستميت في سبيل الماء ومن أجل نيل الحرية، ويغلب على الفيلم روح التراجيديا، حيث سادت فيه مناظر البؤس والألم، والمجازر الدموية للمئات من المواطنين.

عرض المخرج الفجيعة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري في تلك الفترة، وصوّر مشاهد الجفاف والبؤس، والنزاع على المياه بلغة سينمائية مرعبة في قسوتها ومقاربتها لواقع يشبه الكابوس، إذ تسيل الدماء لأجل الماء أكثر من سيل المياه نفسها، ويحس المشاهد بصعوبة الحصول على الطعام عبر صعوبة مضغ الطعام نفسه.

تقصد هذه الجحافل المغلوبة على أمرها، قبر الوليّ الصالح “لينوب عنها ويتوسّط لها عند الله لسقيها”. يهاجم الإمام تزايد شرب الخمر الذي سبّب غضب الله والجفاف. هذا الواقع هو الذي ألهم كاتبا جزائريا مثل مالك بن نبي، فكرة قابلية الشعب للاستعمار.

تم تقديم الأنثروبولوجيا القروية في الفيلم بصفة سردية لا وصفية، ففي لحظة غضب يفرّ “أحمد” من الحقل، بينما بقي المترددون يستظلون بالحضور الهائل لسلطة شيخ الضريح كقوة حامية وموحِّدة. رحل أحمد إلى المدينة مسلحا بدعاء شيخ الضريح. وصل فقاده مجنون يخطب في مقبرة نحو غايته. مع هذا العبث يبقى مرور الزمن وأثره واضحا بين اللقطات. فقد تسببت الهجرة نحو المدينة في تحول ديموغرافي أثّر على الوضع السياسي والاجتماعي. في المدينة وباء وحظر تجوّل ورجل يراوغ الموت عبر الدروب.. هذا المشهد الذي عاشه فرانز فانون، كطبيب وخلّده ككاتب طليعي في هجائه للاستعمار وتمجيده لنضال الشعوب المضطهدة. يبدو أن ذاك الوباء هو الذي ألهم ألبير كامو، ليكتب روايته “الطاعون” الحاصلة على جائزة نوبل 1960.

وقائع سنوات الجمر، شريط غاضب. ينتمي إلى سينما تلك النخبة الثورية التي لم تضيع البوصلة عبر مغازلاتها للجهات الحزبية الحاكمة باسم الثورة والدفاع عن الشعب، بل أدان الجميع، وحمل المسؤولية للشعب نفسه عبر إدانة الفكر الغيبي الذي يحكمه ويتحكم في مصيره

لقد تحالف الجهل وغضب الطبيعة لتعميق فجيعة الشعب. ولكي يصل المخرج مطلع الفيلم بوسطه جعل الماء سبب التحوّل بل إنه يشبه شخصية فاعلة في الأحداث وليس مجرد مشهد أو خلفية تؤثث كادرا سينمائيا. اتضح أن ما يتقاتل عليه الجزائريون متوفر، لكنه محتكر من قبل المعمّرين الفرنسيين. يظهر القتال على الماء أن الشعب غير موحّد، بل قبلي. ويتم تفجير السد للحصول على الماء.. وهكذا يصبح عامل التفرقة سبيلا إلى الوحدة.

“وقائع سنوات الجمر” فيلم يمجّد الثورة وينتهي بتفاؤل، ينتهي بطفل يجري نحو أفق مفتوح. لكن ذلك لم يشفع لحامينا، فلقد تم وقف تمويل أفلامه رغم السعفة الذهبية التي حصل عليها. ويقول نقاد إن “الرفاق في حزب جبهة التحرير الجزائرية أحبوا السعفة وخجلوا من صورة الشعب غير الاشتراكي في أفلام حامينا.. فيلم عن جزائر زراعية لا عن جزائر صناعية ثورية كما حلموا وتوهموا”.

الإشارة أو الرسالة التي بعث بها المخرج الجزائري محمد الأخضر حامينا، في فيلمه وقائع سنوات الجمر، الفيلم العربي الوحيد الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1975، حول سطوة الغيبيات وتغلغلها في ذهنية المجتمع الجزائري، جعلت الرئيس الجزائري هواري بومدين، آنذاك، يأمر بهدم عدة أضرحة وزوايا يتجمّع حولها الجزائريون ويطلبون منها المباركة.

يرصد الفيلم الذي تمتد أحداثه مراحل عمرية متفاوتة لفئات اجتماعية مختلفة في الأربعينات، تجمعها حياة البؤس والتشرد، إذ نلمح شخوصا تركت لأقدارها مثل “أحمد” ذاك الذي فقد جميع أفراد أسرته ما عدا ابنه الرضيع.. وهنا يولد مفصل الحكاية وتبدأ الغواية السينمائية.

وقائع سنوات الجمر، شريط غاضب. ينتمي إلى سينما تلك النخبة الثورية التي لم تضيع البوصلة عبر مغازلاتها للجهات الحزبية الحاكمة باسم الثورة والدفاع عن الشعب، بل أدان الجميع، وحمّل المسؤولية للشعب نفسه عبر إدانة الفكر الغيبي الذي يحكمه ويتحكم في مصيره.

نحن إزاء عمل سينمائي “يتحمل مسؤوليته” بقوة وعنفوان على المستوى السردي والجمالي، ويقدّر بإخلاص ماذا يفعل بميزانية ضخمة رصدت لإنتاجه في بلد لم تندمل جراحه بعد، يعطي كما من المال لأحد أبنائه لعله يصنع شريطا يخبر عنه، ويوصل رسالته إلى العالم.

الأخضر حامينا لم يخن الأمانة. وأخرج فيلما يشبه معاناة شعبه ليعترف به صنّاع السينما كواحد من أجمل ما “قالته الكاميرا” في تلك الفترة، ولذلك احتد حوله السجال حتى كاد مشاهدوه أن ينقسموا إلى معسكرين بسبب حسه التوثيقي وسرديته المربكة للجميع.

عرض الفيلم صورا توثيقية لمجزرة سطيف 1945 التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري. هنا تحدد الخيار: إما نضال سياسي قد يضيع الوقت وإما نضال مسلح قد نفنى من خلاله، لكن الاستعمار دخل بالسلاح ولا بد أن يخرج بالسلاح.. هل هي مقولة صالحة لكل الأزمنة والأمكنة؟ قدّم الفيلم فصيلين سياسيين متصادمين، لكن سيلان الدم وحّدهما.

كلما نوقشت المشاركة العربية في مهرجان كان ذكر فيلم وقائع سنوات الجمر باعتباره الفيلم الوحيد الحاصل على السعفة الذهبية. فيلم سياسي تاريخي عن رجال يهربون من الأرض اليباب للانخراط في جيش الاحتلال عند أربعينات القرن الماضي. مجذوب (درويش) يقدّم محاكاة ساخرة للتعبئة في مقبرة. حكاية كثيفة فيها قدرة هائلة على تركيب وتشبيك خطوط أنثروبولوجية واقتصادية وسياسية بدءا من قاع سحيق فيه صورة مريعة لفقر الشعب.

ظلم ذوي القربى

لم ينج فيلم وقائع سنوات الجمر من نظرية المؤامرة، وحمى التشكيك في صدقية التتويج. ففي الوقت الذي اعتبره البعض، من خلال عرضه وفوزه في مهرجان كان نوعا من “الثأر” للثقافة الجزائرية من البلد الذي كان مستعمرا للجزائر، لم يفت البعض الآخر أن يهاجم الفيلم باعتباره مواليا لفرنسا، وأن يقول إن هذه الموالاة كانت سبب فوزه. وكانت حجّة هذا البعض أن الفيلم، فيما يتحدث عن مسار الثورة الجزائرية، توقف طويلا عند التناقضات في صفوف الجزائريين أنفسهم أي أن تآكل الثورة مردّه لأصحابها والقائمين عليها.

ردا على هذا اللغط، قال مخرج الفيلم محمد الأخضر حامينا في إجابته عن تساؤلات الصحافيين “لقد قلت وأكررها: أنا لم أصنع هنا فيلما تاريخيا. فيلمي هذا ليس سوى رؤية شخصية وإن كان يستند إلى وقائع محددة (…) ولم أزعم أبدا تقديم رؤية شاملة لما كانت عليه الجزائر كلها خلال الفترة التاريخية التي أتحدث عنها، خصوصاً أنني، أنا شخصيا، كنتُ خلال تلك الفترة أعيش منزويا في قرية صغيرة”.

تستند رؤية الفيلم إلى مرجعيات تاريخية في ما يشبه الحس التسجيلي، إذ يظهر التصنيف في عناوين يظهر كل واحد منها على الشاشة تبعا لمجرى الأحداث التاريخية: سنوات الرماد، سنوات الغربة، سنوات الجمر، سنوات الحملة، سنوات النار، الأول من نوفمبر 1954، الحادي عشر من نوفمبر 1954… وهكذا.

واضح هنا أن التقسيم الذي يورده الأخضر حامينا في كلامه، بعدما أورده في سياق الفيلم، إنما يعكس تتابع الأحداث والحقب التاريخية التي قادت إلى الثورة الجزائرية. والمدهش هنا أن هذا المخرج، سعى إلى تقديم صورة تاريخية لمجريات الثورة، في الوقت الذي عرف كيف يضفي على تتابع الأحداث ذلك، طابعا ذاتيا.

الأخضر حامينا فسر ذلك بأن قال “في تلك الآونة لم يكن لدى الفلاحين وعي سياسي بالمعنى الذي يمكن أن نفهمه اليوم. كان هناك، وحسبما يمكنني أن أتذكر، احتجاج وثورة، لكن المستعمر كان يعرف كيف يسيّر هذه الأحاسيس وما ينتج عنها من أفعال في قنوات قبلية…”.

تعبير الفيلم عن هذا الواقع هو الذي أثار غضب الكثير من الذين كانوا يريدون من الفيلم أن يقول إن كل جزائري كان، قبل اندلاع الثورة، على وعي بها، عاملا من أجلها، ولما لم يقل الفيلم ذلك اعتبر أنه “يخدم فرنسا”، وهي تهمة يمكننا أن نتصوّر كيف زاد من حدّتها ذلك الفوز الكبير الذي حققه الفيلم في مهرجان كان.

السجال السياسي الذي ثار من حول فيلم وقائع سنوات الجمر، لا يجب أن ينسينا أن هذا الإنجاز السينمائي لم يكن خطابا تعبويا يعجّ بالشعارات، كما كانت حال أفلام القضايا الكبرى. بل كان فيلما مدهشا بكامل المواصفات الفنية، “عابقا بلغة سينمائية متميزة،

وبقدرة على جعل الكاميرا تتسلل إلى داخل الأحداث فتصوّر جمالها: جمال البيئة والجموع والملابس والطبيعة، من دون أي تضخيم احتفالي”، كما قال الناقد السينمائي إبراهيم العريس، مضيفا أن “هذه السمة أضفت على الفيلم طابعه الملحمي، وجعلته قريب الشبه ببعض أجمل كلاسيكيات السينما الروسية (من أعمال بودفكين ودوفجنكو) تلك التي عرفت كيف توائم بين الفن والمضمون السياسي المتميز”.

ويعقب الناقد اللبناني بقوله إنه من المؤسف أن يكون الجمال الشكلي والتشكيلي الطاغي على هذا الفيلم قد جعله فيلما “ملعونا” في نظر البعض. إذ في تلك الأحيان، وفي مقابل شعار رفعه مبدعون تقدميون حقيقيون يقول إن “كل ما هو جميل هو ثوري بالضرورة”، كان بعض المنظّرين السياسيين، من ورثة ستالين، ينادون بأن “كل ما هو ثوري هو جميل بالضرورة”. وكان هؤلاء الأخيرون هم الذين هاجموا “وقائع سنوات الجمر” بضراوة.

يذكر أن الأخضر حامينا كان أنجز بين عامي 1965 1966- فيلم رياح الأوراس، الذي عزّز نجاحات السينما الجزائرية في صعودها اللافت، وتميّز بلغة سينمائية في غاية الجمالية على مستوى الصورة والحوار والتقطيع المشهدي، والمرجح أن هذا العمل المتميز كان بمثابة التمهيد لفيلم وقائع سنوات الجمر.

فيلم حامينا دخل، منذ ذلك الحين، بفضل فوزه الكبير في مهرجان كان، حلقة كلاسيكيات السينما العالمية، ليعتبر واحدا من الأفلام التاريخية الأضخم التي حققت خارج هوليوود، وليصبح من علامات السينما التي كانت تحقق باجتهاد، في ذلك الحين، في العالم الثالث الذي كان يبحث عن دروبه الخاصة في المجالات كافة بما في ذلك مجال السينما.

حياة تشبه السينما

ولد محمد الأخضر حامينا العام 1934 في مسيلة بالقرب من مدينة سطيف الجزائرية، وهو بعد مغامرات مدهشة مع المدارس الابتدائية والثانوية (حيث كان يطرد دائما بسبب أفكاره المشاكسة) وصل إلى كلية الحقوق في اكس آن بروفانس، جنوب فرنسا، ثم جُنّد بالقوة في

الجيش الفرنسي، فهرب بعد شهرين متوجها إلى تونس (عام 1958) حيث انضم إلى قسم الإعلام في دوائر الحكومة الثورية الجزائرية المؤقتة. وهكذا بدأت حقا حكايته مع السينما والفن والكاميرا. وهي حكاية لا تزال متواصلة حتى الآن، وإن كنا نعرف أن حامينا لم يحقق أي أفلام خلال السنوات الأخيرة، وهو كان، قبل رياح الأوراس حقق العديد من الأفلام التسجيلية النضالية. وفي العام 1967 حقق حسن ترو الذي كان واحدا من أنجح الأفلام الجزائرية، ويغلب عليه الطابع الكوميدي. وفي العام 1972 حقق ديسمبر الذي أتبعه بوقائع سنوات الجمر الذي حقق ذلك النجاح الكبير الذي نعرف. وكان الصورة الأخيرة في العام 1985 من آخر أفلامه.

عن جريدة العرب اللندنية

العرب : أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

صحيفة العرب© جميع الحقوق محفوظة

يسمح بالاقتباس شريطة الاشارة الى المصدر

40 عاماً على سعفة العرب الذهبية الأولى

الأربعاء، ٣ يونيو/ حزيران ٢٠١٥

جريدة الحياة

ابراهيم العريس

«وقائع سنوات الجمر» للأخضر حامينا : 40 عاماً على سعفة العرب الذهبية الأولى

قبل أيام وفي حفل اختتام دورة العام الحالي من مهرجان «كان» السينمائي، سجل اللبناني إيلي داغر بفيلمه القصير «موج 88»، ثالث فوز لسينمائي عربي بسعفة ذهبية في هذا المهرجان السينمائي الدولي الكبير. ولقد تصادف هذا الفوز مع احتفال مهرجان وهران للسينما العربية بدءاً من اليوم، وبين العديد من الفعاليات، بالذكرى الأربعين لأول سعفة ذهبية في «كان» وهي تلك التي نالها يومها فيلم «وقائع سنوات الجمر» للجزائري محمد الأخضر حامينا الذي هو الرئيس الشرفي هذا العام لدورة «وهران». ولهذه المناسبة المزدوجة هنا عودة الى هذا الفيلم الذي لا يزال حتى اليوم حياً ومثيراً للسجال.

منذ بدايات مهرجان «كان» الفرنسي أواسط سنوات الأربعين، والسينمائيون العرب يشاركون فيه بين الحين والآخر. ومنذ كانت جوائز هذا الذي أضحى أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، والسينمائيون العرب يحلمون بجوائزه: الصغيرة أو الثانوية إن لم تتح الفرصة للحصول على الجائزة الكبرى المسمّاة «السعفة الذهبية». وتماماً كما حدث بالنسبة الى جائزة «نوبل» للآداب التي حلم بها الكتّاب العرب طويلاً قبل ان تصل إليهم، من طريق «عميد الرواية العربية» نجيب محفوظ، عرفت «السعفة الذهبية» طريقها الى السينما العربية. وكان ذلك في العام 1975، حين منحت الى «وقائع سنوات الجمر» ليكون بذلك مخرجه محمد الأخضر حامينا، المخرج العربي الوحيد الذي يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان من ذلك الحجم، حتى ذلك الحين. صحيح ان «سعفة» خاصة منحت الى يوسف شاهين بعد ذلك بـ 22 سنة، أي في العام 1997، لكنها جاءت تكريمية عن مجمل أعمال صاحب «المصير» ولا تتعلق بفيلم واحد، وكذلك أتت لمناسبة انعقاد الدورة الخمسين للمهرجان، ما أعطاها طابعاً احتفالياً، لا طابعاً فنياً. الطابع الفني أمّنه، على أية حال، مخرجان عربيان آخران، في مهرجان «كان» نفسه: اللبناني مارون بغدادي، والفلسطيني إيليا سليمان، أولهما في العام 1991 عن فيلمه «خارج الحياة» والثاني في العام 2002 عن فيلمه «يد إلهية»، حيث فاز كل من هذين بالجائزة نفسها: جائزة لجنة التحكيم الخاصة. لتظل «السعفة» العربية «الذهبية» وقفاً على حامينا وعلى «وقائع سنوات الجمر» حتى سعفة الفيلم اللبناني القصير هذا العام.

> فيلم حمينة دخل، منذ ذلك الحين، بفضل فوزه الكبير في «كان»، حلقة كلاسيكيات السينما العالمية، ليعتبر واحداً من الأفلام التاريخية الأضخم التي حققت خارج هوليوود، وليصبح من علامات السينما التي كانت تحقق باجتهاد، في ذلك الحين، في العالم الثالث الذي كان يبحث عن دروبه الخاصة في المجالات كافة بما في ذلك مجال السينما. ولعل أهم ما يمكن ذكره في هذا السياق أن «وقائع سنوات الجمر» اعتبر، من خلال عرضه وفوزه في «كان» نوعاً من «الثأر» للثقافة الجزائرية من البلد الذي كان مستعمراً للجزائر: فرنسا. ففوز من هذا النوع وفي عقر دار البلد الكولونيالي الذي بالكاد كانت مضت 13 سنة، عند ذاك، على مبارحته الجزائر، كان بالضرورة يحمل تلك المعاني. ومع هذا لم يفت البعض ان يهاجم الفيلم باعتباره «ممالئاً لفرنسا»، وأن يقول ان هذه الممالأة كانت سبب فوزه. وكانت حجة هذا البعض ان الفيلم، فيما يتحدث عن مسار الثورة الجزائرية، توقف طويلاً عند التناقضات في صفوف الجزائريين أنفسهم!

مثل هذا الكلام قد يبدو اليوم مثيراً للسخرية، غير انه كان رائجاً في ذلك الحين، ما عرّض المخرج الى أذى شديد. وجعله يقول في معرض رده: «لقد قلت وأكررها: أنا لم أصنع هنا فيلماً تاريخياً. فيلمي هذا ليس سوى رؤية شخصية وإن كان يستند الى وقائع محددة (...) ولم أزعم أبداً تقديم رؤية شاملة لما كانت عليه الجزائر كلها خلال الفترة التاريخية التي أتحدث عنها، خصوصاً انني انا شخصياً كنت خلال تلك الفترة أعيش منزوياً في قرية صغيرة». بيد ان رؤية الفيلم لا يفوتها ان تستند الى مرجعيات تاريخية، ما يفسر تصنيف الفيلم في عناوين يظهر كل واحد منها على الشاشة تبعاً لمجرى الأحداث التاريخية: «سنوات الرماد»، «سنوات الغربة»، «سنوات الجمر»، «سنوات الحملة»، «سنوات النار»، «الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954» و»الحادي عشر من تشرين الثاني 1954»... وهكذا. وواضح هنا ان التقسيم الذي يورده الأخضر حامينا في كلامه، بعدما أورده في سياق الفيلم، إنما يعكس تتابع الأحداث والحقب التاريخية التي قادت الى الثورة الجزائرية. والمدهش هنا ان هذا المخرج، سعى الى تقديم صورة تاريخية لمجريات الثورة، في الوقت الذي عرف كيف يضفي على تتابع الأحداث ذلك، طابعاً ذاتياً رؤيوياً. وهو فسر ذلك بأن قال: «في تلك الآونة لم يكن لدى الفلاحين وعي سياسي بالمعنى الذي يمكن ان نفهمه اليوم. كان هناك، وحسبما يمكنني ان أتذكر، احتجاج وثورة، لكن المستعمر كان يعرف كيف يسيّر هذه الأحاسيس وما ينتج عنها من أفعال في قنوات قبلية...». والحال ان تعبير الفيلم عن هذا الواقع هو الذي أثار غضب الكثر من السينمائيين - وغير السينمائيين - الجزائريين، من الذين كانوا يريدون من الفيلم ان يقول ان كل جزائري كان - قبل اندلاع الثورة - على وعي بها، عاملاً من أجلها، ولما لم يقل الفيلم ذلك اعتبر انه «يخدم فرنسا»، وهي تهمة يمكننا ان نتصور كيف زاد من حدتها ذلك الفوز الكبير الذي حققه الفيلم في «كان».

غير ان هذا كله، خصوصاً السجال السياسي الذي ثار من حول «وقائع سنوات الجمر»، لا يجب ان ينسينا ان هذا الفيلم لم يكن «فيلم مضمون» ومجرد «طرح للأفكار الكبرى على مساحة الشاشة» كما كانت حال افلام القضايا الكبرى. بل انه كان فيلماً جميلاً ايضاً، عابقاً بلغة سينمائية متميزة، وبقدرة على جعل الكاميرا تتسلل الى داخل الأحداث فتصوّر جمالها: جمال البيئة والجموع والملابس والطبيعة، من دون أي تضخيم احتفالي. والحقيقة ان هذه السمة اضفت على الفيلم طابعه الملحمي، وجعلته قريب الشبه ببعض اجمل كلاسيكيات السينما الروسية (من اعمال بودفكين ودوفجنكو) تلك التي عرفت كيف توائم بين الفن والمضمون السياسي المتميز. ومن المؤسف ان يكون الجمال الشكلي والتشكيلي الطاغي على هذا الفيلم قد جعله فيلماً «ملعوناً» في نظر البعض. إذ في تلك الأحيان، وفي مقابل شعار رفعه مبدعون تقدميون حقيقيون يقول ان «كل ما هو جميل هو ثوري بالضرورة»، كان بعض المنظرين السياسيين، من ورثة ستالين، ينادون بأن «كل ما هو ثوري هو جميل بالضرورة». وكان هؤلاء الأخيرون هم الذين هاجموا «وقائع سنوات الجمر» بضراوة.

مع هذا لم تكن تلك المرة الأولى التي يعطي فيها محمد الأخضر حامينا للجمال الشكلي دورً أساسياً في فيلم ثوري، فهو كان حقق، منذ العام 1965- 1966 فيلم «رياح الأوراس» الذي أطلق العنان للسينما الجزائرية ونجاحاتها. وكان فيلماً ثورياً نضالياً، لكنه حمل الكثير من الأبعاد الجمالية التي بدت لاحقاً وكأنها هي ما مهّد للشكل المتميز الذي جاء عليه «وقائع سنوات الجمر».

ولد محمد الأخضر حامينا العام 1934 في مسيلة بالقرب من مدينة صطيف الجزائرية، وهو بعد مغامرات مدهشة مع المدارس الابتدائية والثانوية (حيث كان يطرد دائماً بسبب أفكاره المشاكسة) وصل الى كلية الحقوق في اكس آن بروفانس، جنوب فرنسا، ثم جُنّد بالقوة في الجيش الفرنسي، فهرب بعد شهرين متوجهاً الى تونس (عام 1958) حيث انضم الى قسم الإعلام في دوائر الحكومة الثورية الجزائرية الموقتة. وهكذا بدأت حقاً حكايته مع السينما والفن والكاميرا. وهي حكاية لا تزال متواصلة حتى الآن، وإن كنا نعرف ان حامينا لم يحقق أية افلام خلال السنوات الأخيرة، وهو كان، قبل «رياح الأوراس» حقق العديد من الأفلام التسجيلية النضالية. وفي العام 1967 حقق «حسن ترو» الذي كان واحداً من أنجح الأفلام الجزائرية، ويغلب عليه الطابع الكوميدي. وفي العام 1972 حقق «ديسمبر» الذي أتبعه بـ «وقائع سنوات الجمر» الذي حقق ذلك النجاح الكبير الذي نعرف. وكان «الصورة الأخيرة» في العام 1985 من آخر أفلامه.

“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.

منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.

اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.

تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.

باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.