مقال جريدة الحياة اللندنية

«بيروت الغربية» لزياد دويري: الحرب اللبنانية من خارجها؟

السبت، ١٣ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٤

جريدة الحياة

ابراهيم العريس

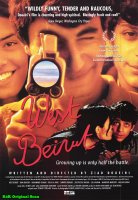

في تاريخ السينمات العربية الجادة، يحتل النوع السينمائي المتعلق بالحرب اللبنانية والمسمى اختصاراً «سينما الحرب» مكانة أساسية، إذ من المعروف ان ولادة هذه السينما مع اندلاع الحرب في لبنان كانت إيذاناً بولادة ما للسينما اللبنانية نفسها... وحتى وإن كان الجيل التالي لجيل برهان علوية/مارون بغدادي لم يعش بدايات الحرب، فإنه عرف لاحقاً كيف يطرح أسئلته عليها، ومن أبناء هذا الجيل زياد دويري الذي حقق صدمة سينمائية جيدة منذ فيلمه الأول «بيروت الغربية». دويري، الذي أطل، ذات يوم، على الحياة السينمائية اللبنانية من دون مقدمات، خلال الأعوام الأخيرة من القرن العشرين، لم يكن مهتماً بصنع سينما يشاهدها عشرة أشخاص ويصفقون لها، فتعتبر «سينما مثقفين» وتوضع في المتحف كجزء من تاريخ ما. بالنسبة اليه إما ان تكون السينما عملاً شعبياً موجهاً الى جمهور عريض – حتى وإن كان جمهوراً ذا خصوصية ما – وإما لا تكون.

والحقيقة ان شاباً ثلاثينياً آتياً من عمل تقني في السينما الهوليوودية – كما حال دويري الذي كان سبق له ان درس السينما ومارسها من خلال العمل مساعد مصور في سينما كوينتن تارانتينو -، ما كان يمكنه ان يرى السينما غير ذلك. والحقيقة ان مشاهدة فيلمه الروائي الطويل الأول «بيروت الغربية»، كشفت عن انه يسير في ممارسته العملية على هدى فعل إيمانه بالفن السابع. اذ حتى وإن كان الفيلم، في مظهره الاول، يبدو فيلماً «آخر» عن الحرب اللبنانية، فإنه كان واحداً من اول – وأوضح - الأفلام التي تتعامل مع تلك الحرب من خارجها... وبالتحديد من وجهة نظر الصغار الذين عاشوها، من دون ان تكون لهم يد في صنعها او دور في مجرياتها. وحتى من دون ان يتعمدوا، حين يحكون عنها لاحقاً، ان تكون نظرتهم اليها نظرة تحليل نقدية. لم تكن هذه النظرة غاية «بيروت الغربية». كانت غايته أن يقدم صورة من ذكريات مراهق عاش بدايات الحرب، بكل براءته واندفاعه وأسئلته، معتبراً اياها في البداية مجرد مناسبة للتغيّب عن المدرسة!

بهذه النظرة تحديداً احدث فيلم «بيروت الغربية» تلك القطيعة مع الحرب التي نريد أن نشير اليها هنا. إذ إن قبل زمن تحقيق «بيروت الغربية» كانت السينما اللبنانية السابقة، ومنذ عام 1975، حتى وإن كانت دانت الحرب، او رفضتها او طرحت أسئلتها من حولها، كانت لا تزال تفعل ذلك «من الداخل». وكان ذلك، عند تلك البدايات، يوم كان زياد دويري نفسه فتى مراهقاً لا نفتأ نجده في الفيلم حاملاً كاميرا صغيرة يصور بها ما يبدو من حوله. وهذا يمكّننا من ان نجيب عن السؤال الحاسم حول ما اذا كان في الإمكان حقاً «قول الحرب اللبنانية سينمائياً» من خارجها. إدانة الحرب كان عليها أن تنتظر جيلاً تالياً، لأن الجيل الذي صنع أفلام الحرب الأولى، كان لا يزال – على أي حال – من أبناء الجيل الذي يعتبر نفسه مسؤولاً عن الحرب، لذلك اتخذت الادانة طابعاً ميتافيزيقياً: الحرب (كمطلق) مسؤولة عما يحدث. الحرب كقوة تتجاوزنا ولا نملك لها دفعاً. وهكذا في مقابل جيل مجَّد الحرب ودان «الطرف الآخر» وجد هنا جيل يدين الحرب. وكان لا بد من أن يطلع جيل ثالث لا يكتفي بإدانة الحرب، بل يتجاوزها لإدانة كل الذين حاربوا، ليعتبر أن الحرب لم تكن قدراً منزلاً. كانت جريمة من صنع بشر من لحم ودم. وهكذا، كان من الواضح في مثل هذه الافلام ان اصحابها يعلنون تماماً وجودهم خارجها. قد يقبلون زمنها، لكنهم يرفضونها، وليس من موقع الادانة او النقد الذاتي، بل من موقع اللاعلاقة: انها حرب الآباء لا حربنا. نحن خارجها تماماً، ولا نحتاج حتى الى تبرير أنفسنا عبر ادانتها. وفي هذا، يبدو زياد دويري رائداً لجيل يماثله – أو يقل عنه عمراً – يريد، هو، أن يقطع تماماً، ليس فقط مع الحرب وقذارتها، بل أيضاً مع الجيل الذي صنعها. إذاً، جيل ما بعد الحرب أراد أن يقول بكل بساطة، ان الحرب شيء خارج عنه تماماً، لذلك لا يملك حتى أن يدينها: فليدنْها الذين خاضوها.

وننطلق من هذا المنطق لنبقى عند زياد دويري الذي ختم بفيلمه «بيروت الغربية» عقد التسعينات من القرن الجديد، وفتح الباب واسعاً، بفضل النجاح المدهش لفيلمه هذا، في لبنان والعالم، امام سينمائيين لبنانيين، سيفرضون في العقد المقبل، سينما لبنانية، ان لم يكن على صالات العرض، فعلى الاقل في المهرجانات والمناسبات وعلى صفحات المجلات الاوروبية المتخصصة، التي لن يعود في وسعها منذ ذلك الحين ان تستنجد بأبوية ما، للحديث عما يحدث سينمائياً في لبنان. وكان هذا كله مستحقاً... وليس بفضل «بيروت الغربية» وحده. بيد ان «بيروت الغربية» فتح الباب. وبالتحديد لأنه، ومنذ البداية، كشف عن انه ليس في نهاية الأمر فيلم رسالة وعظية ولا فيلم شعارات أو بحث عن يقين، كما كانت حال سينما الحرب اللبنانية، في معظم إنتاجاتها، قبل «بيروت الغربية». إنه فيلم عن الإنسان... وفي شكل أكثر تحديداً عن المراهق الذي يتعلم بالتدريج كيف ينظر الى الحرب، وكيف يكتشف شيئاً فشيئاً ان ما كان يعتقده لعبة، ومناسبة للتغيّب عن الصف والدوران في الشوارع كما يحلو لكل مراهق ان يفعل، ليس في نهاية أمره سوى مجزرة شاملة. وفي هذا الإطار لم يخطئ النقاد الذين تعاملوا مع «بيروت الغربية» على انه سيرة ذاتية لمخرجه الذي كان خلال أشهر الحرب التي يصورها، في سن بطله (طارق، وقام بالدور شقيق زياد دويري الأصغر). غير انها كانت في الوقت نفسه سيرة ذاتية قابلة للتعميم. وطارق لا يتجول في الفيلم وحده بل في صحبة رفيقيه عمر، والمراهقة المسيحية مايا. هم الثلاثة اعتبروا الأمر مسرّة لهم في البداية: يا أهلاً بالحرب اذا كانت ستقفل المدرسة. وهذا الفراغ والتجوال، اتاحا لهم، معاً بعض الأحيان ومتفرقين أحياناً أخرى، مراقبة ما يحدث من حولهم بأعين بريئة لاهية أول الأمر، ثم بالتدريج مهتمّة متورّطة. وكاميرا زياد الدويري لاحقت هذا كله، برعبه ومرحه، بلا مبالاته وانحيازه. فتمكنت، كما لو بفعل الصدفة، من التقاط الحرب، مساوئها وويلاتها جنباً الى جنب، مع ما تتيحه من فرص ولهو ثم نضوج، بنظرة ماكرة دائماً، متورطة احياناً، ولكن مرحة في أغلب الأحيان. لكن دويري، في السيناريو المحكم الذي كتبه عرف كيف يقول كل ما يريد قوله خصوصاً من خلال المشاهد الأكثر مرحاً (رائع مشهد المراهق في بيت ام وليد القوادة التي يلتقي الزعماء المسلمون والمسيحيون عندها وفي أحضان «بناتها»، ورائع مشهد التظاهرة احتجاجاً على مقتل كمال جنبلاط والتي يشارك فيها طارق وعمر بكل حماسة قبل ان يلتفت احدهما الى الثاني سائلاً إياه: بعد كل شيء من هو الراحل؟ فيجيبه الآخر: لست أدري؟ ورائع الحوار مع السائق العابر للأفكار والمناطق... وكذلك العلاقات مع الجيران...).

أما بالنسبة الى الجانب الدرامي، و «الأكثر جدية» عادة، فإن ما يؤمنه في الفيلم حضور أسرة طارق. أمه التي تريد مغادرة لبنان بأي طريقة من الطرق، والأب الذي يتريث. طبعاً لن نقول هنا كيف ستنتهي الأمور، لكننا نشير في المقابل، الى ان طارق سيكبر بعد الفيلم وربما سيكون هو نفسه زياد الذي سيصبح سينمائياً، وهو على أي حال أمر مهّد له الفيلم عبر تلك الكاميرا اليدوية التي لا ينفكّ يصور بها مشاهد تحدث من حوله. وسيكون الشريط الذي يصوره ذريعة للانتقال من منطقة الى منطقة في مواجهة الأخطار، لأن بيروت الغربية كانت، ذلك الحين تخلو من استديو يحمّض الفيلم. ويكون الانتقال ذريعة لأول وعيين حقيقيين يكتسبهما طارق: الوعي بالانقسامات الحقيقية، ثم الوعي الجنسي إذ تقوده تلك الرحلة بالذات الى بيت أم وليد.

كما قلنا، حقق «بيروت الغربية يومها نجاحاً كبيراً، أتاح لمخرجه أن يصبح ذا مكانة وإسم مكّناه من أن يعاود الكرة خلال السنوات التالية في فيلمين آخرين هما «ليلى قالت...» و «الاعتداء» الذي صُوّر في فلسطين المحتلة وأثار سجالات صاخبة.

“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.

منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.

اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.

تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.

باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.