الإثنين، ٢٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧

جريدة الحياة

ابراهيم العريس

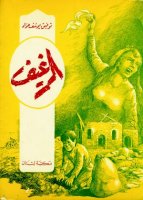

«الرغيف» لتوفيق يوسف عواد : إبداع لتحديد هوية الوطن

لم تكن رواية «الرغيف» لتوفيق يوسف عواد أول رواية لبنانية بالطبع. لكنها أتت في العام 1939 لتكون من أبرز الأعمال الأدبية اللبنانية ذات البعد العربي، إذ نادراً من قبلها ما فردت رواية من لبنان مروحتها لتوزع حوادثها وشخصياتها، في انطلاقها من لبنان، على مناطق عربية عديدة ولا سيما في سورية المجاورة. لكنها، فيما وراء ذلك البعد الجغرافي الذي كانت له على أية حال، دلالاته في تلك السنوات التي راح فيها السجال، بل حتى التناحر يشتد من حول هوية لبنان، مثلت «الرغيف»، وفق الباحثة رفيف صيداوي في كتابها «النظرة الروائية الى الحرب اللبنانية»، «باكورة الروايات اللبنانية التي تطرقت الى البنية الاجتماعية بصورة كلية وشاملة. فعلى الرغم من زمن الرواية الذي تناول حقبة ما قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدها، وعلى الرغم من موضوع الرواية الذي تناول حال البؤس العربي في ظل السيطرة العثمانية(...)، كان عواد رائداً في الربط الفني بين النضال الاجتماعي والنضال الوطني...». وبالفعل، تتحدث الرواية عن تلك الفئات الاجتماعية التي تدهورت أوضاعها تحت الحكم العثماني والتي لم تعد تعرف كيف تحصل على رغيف «تزغرد لمرآه»... لكنها تتحدث أيضاً عن الكفاح الذي يخوضه اللبنانيون الى جانب السوريين في شكل عام للتخلّص من نير المحتلّ.

يقسم عواد روايته الى خمسة عناوين تتعلق بالأجواء العامة التي تهيمن على كل فصل وتبدو دائماً مزودوجة المعنى في تناولها الأحوال العامة المرتبطة بالطبيعة وتعاقب الفصول من ناحية، ومن ناحية أخرى بالعمل السياسي وارتباطه بالوعي الثوري وبالعمل ميدانياً. وهكذا نجدنا تباعاً أمام «التربة» و «البذار» و «الغيث» و «السنابل» وأخيراً «الحصاد» حيث إن هذه المفردات - المسمّيات المتعلقة بالزراعة والعلاقة مع الأرض، تحيل في الوقت نفسه، الى تطور حركة النضال التي كان من الدلالات الفاقعة أن يعهد بها الكاتب هنا الى الشاب الماروني سامي ابن قرية «ساقية المسك» التي يفترض أنها هي الأخرى مارونية تقع في المتن الشمالي، جاعلاً من الشاب ومنطقته رمزاص لمساهمة أبناء لبنان في الثورة العربية الكبرى. وبالتالي فإن من الواضح أن الروائي عبر مثل هذه الاختيارات إنما شدّد على ربط المسيحيين اللبنانيين بالعروبة، بخاصة أنه في مقابل عروبة بطله المسيحي وقريته، وضع جشع التاجر ابراهيم فاخر الإقطاعي المرتبط بالفئات الحاكمة، والذي لا يقل شراً عن الأتراك المحتلين...

قد يؤخذ اليوم على «الرغيف» أنها رواية فاقعة المفاتيح وذات رسائل سياسية أكثر من واضحة، غير أن هذا لم يمنعها من أن تكون في الوقت نفسه عملاً فنياً متقدماً، في مقاييس المرحلة التي ظهرت فيها على الأقل. ويتجلى ذلك بالتحديد في التحقيب المتوازي الذي أضفاه الكاتب عليها متنقلاً بفضل ذلك، من الخاص (حتى ولو اتّسم هذا ببعد ميلودرامي عاطفي تلعب الصدف دوراً كبيراً فيه) الى العام (الذي يتبدّى خطّيّاً مفعماً بالتفاؤل مركّزاً على مفهوم البطل الإيجابي)... ومهما يكن من أمر، لا بد أن نلاحظ أن توفيق يوسف عواد كان يتعمد هذا النوع من الرسولية الكتابية الوطنية والاجتماعية في أعماله. فهو حين يتساءل، مثلاً سان جون بيرس «لمن أكتب؟ لنفسي» متحدثاً عن علاقته بشعره نجد كاتبنا اللبناني كمن يرد عليه قائلاً: «مهلاً، سيدي، مهلاً، طبعاً تكتب لنفسك. ولكنك في عزلتك - عزلة الفنان - لست وحدك. لست أبداً وحدك. لا بد من الناس، لا بد، وهم في ثيابك. وما الكلمة بكلمة إذا لم تقع في أذن أو تقع عليها عين. فأنا اذن لصيق القارئ. الكاتب والقارئ جزءان من كل. في لقائهما تتم رسالة الكتابة. وهي لا تتم في أي فن إلا بلقاء صاحبه مع الناس».

لقد كان توفيق يوسف عواد صاحب «الرغيف» وصاحب هذا الرد الواضح على سان جون بيرس، واحداً من أبرز الروائيين اللبنانيين، وواحداً، أيضاً، من اللبنانيين الذين قضوا نحبهم في شكل مجاني ضمن اطار عبثية الحرب اللبنانية. توفيق يوسف عواد كان شيخاً في الثامنة والسبعين من عمره في 16 نيسان (ابريل) 1989، حين قتل مع ابنته وصهره الذي كان في ذلك الحين سفير اسبانيا في لبنان، خلال القصف المدفعي الذي انصبّ على مدينة بيروت في ذلك الحين. ولما كان ضحايا تلك الحرب اللبنانية كثيرين في ذلك العام وفي الأعوام التي سبقته، لم يتنبه الكثيرون الى رحيل توفيق يوسف عواد، فرحل الرجل في صمت نسبي، تماماً كما كان قد عاش في صمت نسبي، شبه منعزل، قليل الكتابة كثير القراءة، هو الذي جعلته دزينة من الكتب واحداً من مؤسسي فن الرواية المعاصرة في لبنان. واللافت هنا أن توفيق يوسف عواد الذي كتب للأدب اللبناني بعض أشهر رواياته وقصصه القصيرة، لم يكرّم في لبنان بمقدار ما كرّم في بلدان عربية أخرى، لا سيما في بغداد حيث منح خلال أعوامه الأخيرة واحدة من أرفع الجوائز الأدبية التي كانت تمنح في العراق قبل أن يخيّم الظلام على ربوعه.

ولد توفيق يوسف عواد العام 1911، في قرية بحرصاف في منطقة المتن الجبلية اللبنانية، وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في المدارس والمعاهد الدينية قبل أن يدخل كلية القديس يوسف لدراسة الحقوق، وينتقل منها في 1931 الى معهد الحقوق في دمشق الذي كان في ذلك الحين واحداً من أبرز معاهد تدريس الحقوق في الشرق العربي. ومن ذلك العهد حاز عواد إجازة الحقوق التي فتحت له الطريق أمام العمل الصحافي ثم العمل الديبلوماسي، وكان ذلك في الوقت الذي بدأ يمارس هوايته في كتابة القصة والرواية.

بين 1933 (عام تخرّجه من معهد الحقوق في دمشق) و1941، وفي الوقت الذي كان توفيق يوسف عواد يمارس العمل الصحافي في صحف «البرق» و «النداء» و «القبس»، ثم ينتقل بعد ذلك الى العمل كسكرتير تحرير لصحيفة «النهار»، كان يطل على القرّاء بباكورة أعماله الروائية والقصصية، اذ صدرت مجموعتاه «الصبي الأعرج» و «قميص الصوف» في 1937 و1938 على التوالي، بينما صدرت روايته الطويلة الأولى «الرغيف» في 1939. والغريب أن هذا الكاتب، بعد الضجة التي أثارتها أعماله الأولى تلك والتي كان من شأنها أن تعطيه زخماً للمواصلة وحيازة مكانة أساسية في الأدب الروائي والقصصي العربي، آثر التراجع والصمت.

وهكذا، باستثناء مجموعة «العذارى» التي صدرت في 1944 ولم تحمل جديداً بالنسبة الى أعماله الأولى، لم يصدر أي كتاب حتى سنوات الستين التي استعاد فيها بعض نشاطه القديم. مهما يكن فإن عواد لم يسكت كلياً خلال مرحلة صمته الروائي، إذ إنه، وقبل أن ينصرف الى عمل ديبلوماسي دام سنوات، أسس مجلة «الجديد» التي حوّلها بعد ذلك الى صحيفة (1941 - 1946)، وفيها كان ينشر المقالات والآراء التي أغنته كما يبدو عن كتابة القصة. وهو في العام 1946، مع بداية تأسيس دولة الاستقلال، انخرط في العمل الديبلوماسي حيث عُيّن في السفارة اللبنانية في الأرجنتين، ثم ترأس الدائرة العربية في وزارة الخارجية اللبنانية، وبعد ذلك عُيّن مستشاراً للمفوضية اللبنانية في ايران، ثم نقل الى مصر فإلى المكسيك واليابان والفيليبين وتايوان وأستراليا وايطاليا.

وهو إذ حنّ اثناء ذلك الى العمل الأدبي، رأيناه في 1962 يصدر مسرحية بعنوان «السائح والترجمان» وكتاباً نثرياً بعنوان «غبار الأيام» ثم «فرسان الكلام». ثم وبعد صمت جديد دام عقداً من الزمن أصدر روايته «طواحين بيروت» (1972) التي أعادت اليه شهرة كانت قد ابتعدت عنه، وترجمت الى لغات عدة، وكانت تلك آخر أعماله الكبيرة على اي حال، حتى وإن كان قد أصدر بعدها كتباً عدة منها «مطار الصقيع» و «قوافل الزمن» و «حصاد العمر» (سيرته الذاتية).

كما رأينا أعلاه في الحديث عن روايته الأشهر «الرغيف»، كما في بقية رواياته وقصصه، ربط عواد بين الأدب والحياة ربطاً محكماً، هو الذي قال عن أدبه ذات مرة: «إني لم أكتب هذه القصص وأدفعها اليك عبثاً، بل هي الحياة التي عشتها، وهي قليلة حتى اليوم بعدد سنيّها، ولكنها كثيرة بالتجارب التي تمرست بها».

إبراهيم العريس

صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة"الحياة" جريدة عربية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988 .

منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.

اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.

تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.

باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.

الخميس، ٢٠ مارس/ آذار ٢٠١٤

جريدة الحياة

عبده وازن

«الرغيف» رواية المجاعة والنضال

تكاد تكون رواية «الرغيف» التي اصدرها الروائي اللبناني الرائد توفيق يوسف عواد عام 1939 هي الرواية العربية اليتيمة التي دارت أحداثها كلها حول الحرب العالمية الاولى التي انطلقت شرارتها عام 1914. الحرب هذه، تشكل فضاء الرواية ومحور أحداثها ومرجع أبطالها أو شخصياتها. وفيها تحضر الحرب بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، اللبنانية والعربية، عطفاً على خلفيتها الدولية بصفتها حرباً عالمية. كان عواد سباقاً فعلاً في استعادته هذه الحرب روائياً بعدما شغلت هموم الشعراء النهضويين وشعراء المهجر، وهم كتبوا فيها قصائد ذات بعدين، بعد مأسوي وآخر بطولي، لا سيما بعدما اندحرت جيوش الدولة العثمانية التي سيطرت على العالم العربي أكثر من اربعة قرون، كانت الأشد ظلاماً في التاريخ العربي. كتب شعراء النهضة وأدباؤها قصائد ونصوصاً عن المآسي التي شهدها العالم العربي خلال اعوام الحرب، بؤساً وجوعاً ونزوحاً، ولما سقطت الهيمنة العثمانية راح الشعراء يمتدحون الثورة العربية الكبرى وأبطالها. غير ان ما كُتب، من نثر وشعر، كان سليل اللحظة التاريخية ورد فعل، عميق في احيان، إزاء الحرب ونهايتها التي خلعت النير العثماني الذي كان ثقيلاً على الشعب العربي.

لكنّ اللافت ان هذه الحرب في ما رافقها من مآسٍ وويلات، ومنها على سبيل المثل المجاعة الرهيبة التي ضربت أجزاء من الخريطة العربية ولا سيما لبنان، وكذلك ما عرف بـ «سفر برلك» او التجنيد التركي الالزامي للشباب العرب وإرسالهم الى الجبهات، لم تثر كثيراً فضول الروائيين العرب، رواداً ومحدثين. وإذا كانت الرواية العربية تعيش حينذاك بداياتها «المتعثرة»، الادبية أو الانشائية والرمزية والاخلاقية او «الاتيكية»، والتي أثارت لاحقاً سجالاً نقدياً حول «الاسبقية» الروائية، فإن الرواية الجديدة التي اسست الحركة الروائية الحقيقية الاولى لم تولِ هذه الحرب الاهتمام الذي تستحقه، في كونها الحرب الاولى التي تحمل الصفة العالمية، والتي رسخت مفاهيم جديدة للحرب وأبعاداً سياسية وجيو- سياسية وعسكرية لم تعرفها الحروب سابقاً، ناهيك عن الأثر العميق الذي تركته هذه الحرب في الخريطة العربية، بل في الوجود العربي، لا سيما عبر «اتفاق سايكس - بيكو»(1916) و «وعد بلفور» (1917)، وهي كانت بمثابة تمهيد للاستعمار الغربي الحديث ولنشوء اسرائيل على الارض الفلسطينية المغتصبة بعد حرب تعدّ واحدة من ابشع جرائم العصر. إلا ان الحرب الاولى لم تغب تمام الغياب عن الرواية العربية المعاصرة، فهي حضرت من خلال بعض الأحداث والوقائع والأخبار في روايات عدة. اما رواية «الرغيف» لتوفيق يوسف عواد فهي تعد بحق رواية الحرب العالمية الاولى، بل اول رواية لهذه الحرب، على رغم الهنّات السردية التي تعتريها لكونها عملاً روائياً اول في مسار الكاتب الذي يعد من رواد القصة القصيرة.

عندما صدرت رواية «الرغيف» عام 1939 تمّ الترحاب بها وعرفت نجاحاً في الوسط الادبي لبنانياً وعربياً، وكتب عنها كبار الادباء آنذاك، وقالت الاديبة مي زيادة المقيمة في القاهرة: «لم يؤرخ احد المأساة الغبراء التي عرفتها بلادي كما أرّخها توفيق يوسف عواد في «الرغيف». إن توفيق قد عاشها عنا جميعاً». ووجد المستشرقون فيها الانموذج الروائي العربي الاول ووصفها جاك بيرك بـ «الرواية الرائدة». غير ان قيمة هذه الرواية إنما تكمن في تاريخيتها كعمل روائي رائد اولاً، ثم في تناولها الحرب الاولى في بعديها اللبناني والعربي. فالروائي نفسه تخطاها لاحقاً في روايته الشهيرة «طواحين بيروت» والجاً زمن الحداثة الروائية، وكذلك الرعيل الحداثي الاول من الروائيين الجدد. وإن كانت الرواية تنطلق من لبنان بل من جبل لبنان تحديداً، فهي لم تلبث ان شملت الثورة العربية الكبرى التي اعلنها الشريف حسين ضد الظلم العثماني، وقد التحق بعض أبطال الرواية بهذه الحرب في الصحراء والعقبة والطفيلة والمزريب واستشهدوا هناك، ومنهم البطل سامي عاصم، الشاعر الثائر الذي يؤدي دوراً رئيساً في الرواية. وقد وُفّق عواد في تسمية روايته بـ «الرغيف»، فهي رواية المجاعة والذل الناجم عن الجوع، ورواية الانتفاضة ضد المحتكرين الذين وضعوا يدهم على القمح والطحين طمعاً بالربح والثروة، بينما عامة الناس يتضورون ويتشردون بحثاً عن لقمة ويموتون على الطرق وفي الحقول، وقد انتفخت بطونهم. وبلغت المهانة ببعضهم حدّ انهم راحوا يبحثون عن بقايا الشعير في روث البقر.

جعل الكاتب من مطعم وردة كسار، وهو حانة ومقهى في آن واحد، منطلقاً لحبك العلاقات بين الشخصيات المتعددة، الموزعة بين الانتماء الوطني المقاوم للاحتلال العثماني، وبين التعامل مع العدو المحتل، علاوة على الضباط والجنود الأتراك الذين كانوا يؤمّون الحانة للمنادمة والشرب والأكل والوقوع على امرأة او فتاة تشبع غرائزهم. في هذه الحانة تُحاك الوقائع ويُخطط لها، ومن حولها تجري الاحداث. اما وردة كسار فكانت تميل الى الجنود الاتراك وتعمل معهم ولو من بعيد، وكانت معجبة براسم بك، الضابط التركي، وتسعى دوماً الى ارضائه وإشباع نزواته ولكن ليس بجسدها هي بل عبر الأخريات ومنهنّ ابنة زوجها، الشابة الجميلة زينة، التي تكرهها وتضطهدها انتقاماً لماضيها. لكن زينة كانت تعرف كيف تتحاشى الوقوع في اسر الضابط، فهي تحب الشاعر الثائر سامي وتُخلص له وتجلب له الطعام في مخبأه الذي لجأ اليه هرباً من العسكر التركي وعملائه اللبنانيين. وعندما يقع في الاسر ويُقاد الى سجن «الديوان العرفي» في مدينة عاليه تزوره في السجن، قبل ان يفر منه مع احد الحراس اللبنانيين، ليلتحقا في صفوف الثوار العرب. لكن زينة تنخرط ايضاً في الثورة وتعمد الى قتل الضابط التركي في بيته بعدما أغرته وأسكرته.

لا تخلو رواية «الرغيف» من الاحداث والوقائع، بل هي تسلك خطاً تصاعدياً تتواتر عبره قصص الحرب والثورة والجوع والقتل، وكذلك أخبار المواجهات والمعارك التي يمعن الكاتب في وصف بعضها وبخاصة المعركتين اللتين يستشهد فيهما الثائر سامي ورفيقه. ولا يغيب الوصف عن الرواية بتاتاً ولو على حساب البناء والعلاقات والتقطيع السردي، فالكاتب يصف ببراعة (إنشائية) مشاهد الجوع والثورة على الإقطاع والمعارك وسواها. ويعتمد عواد لغة تميل الى البلاغة الكلاسيكية سواء عبر حبك الجمل المتينة أم عبر صوغ التراكيب الكلاسيكية او اختيار المفردات شبه المعجمية والاشتقاقات الفريدة. ولعل هذه النزعة «الفصاحية» تؤكد انتماء صنيعه الروائي الى الادب، على رغم اعتنائه (الطفيف) بما يُسمى تقنية وبناء.

ولئن كانت «الرغيف» هي رواية الحرب ضد الاحتلال التركي الذي يتمكن المناضلون من دحره بعد هزيمة المانيا، فالطابع المأسوي يكاد يهيمن على جوّها وعلى مصائر شخصياتها، وهذه ميزة تخدم الرواية وتسبغ عليها المزيد من الواقعية الدرامية. سامي عاصم ورفاقه يستشهدون، وردة كسار تجنّ بعد قتل زينة الضابط التركي راسم بك، وتُسجن ثم تتشرد مع ابنها الوحيد جائعة، الى ان تسقط ميتة وهي تعض فخذ رجل ميت، العائلة تتشرد... اما زينة فتقف مذهولة وحزينة وسط جموع الناس يحتفلون بالنصر ويهتفون.

قبل استشهاده، بدا سامي على مقدار من الحماسة الوطنية، وقد لمس ان القومية العربية كانت تولد في تلك اللحظة المجيدة، في قلب ساحات الوغى والشرف، فراح يقول لرفيقه شفيق في ما يشبه الخطبة الوطنية: «اليوم ولدت القومية العربية الصحيحة. إنّ امها هي هذه الثورة التي امشي فيها انا المسيحي العربي الى جنبكم انتم المسلمين العرب، لنحارب عدواً مشتركاً لبلادنا هو التركي».

صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة"الحياة" جريدة عربية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988 .

منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.

اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.

تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.

باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.