السبت، ٢٤ مارس/ آذار ٢٠١٨

جريدة الحياة

مـحمد بـرادة - روائي وناقد مغربي

«البيت الأزرق» بين بطل إشكالي متصوف ... وكاتب دنيوي مفترض

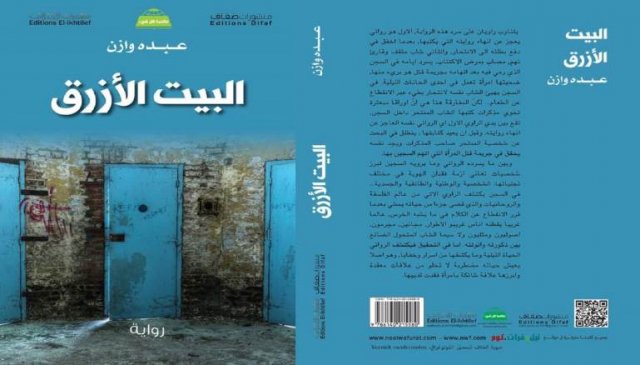

بـعدما هـاجـر عـبده وازن مـن الشـعـر إلى رحاب الـسـرد، نشـر نصوصاً سـردية عدة، آخـرها «البيت الأزرق» (منشورات ضـفاف والاختلاف) الذي يــلفتُ الـنـظـر بـنســيجه المـحكم، المـتـعـدّد الأدراج، وباتســاع دوائـر الـدلالة التـي تشــمـل أمراض المجتمع وأسـئلة الـوجـود في عـالم تـنـهشه الأدواء والـكـوابيـس.

لـعـلّ مـا يـستــوقـف القارئ في «البـيْـت الأزرق» قبل كل شيء، الـبناء الـمـركب، الـمـتداخِـل، حيث تـتجاور روايتان وأكـثـر من قصة عـن علائـق عاطفية وجـنـسية، تـنـتـسب إلى واقع مُـفـترض وإلى أجـواء تـخـيـيـليّة تضطـلع بـــــدوْرِ الـمـيــتا- نـصّ الذي يـضيء خـلـفية الـصـنـعة الـسـردية، جــاعـلاً منها جـزءاً مُــكـمّـلا لـنصّ الـرواية المـركزي. بعبارةٍ ثانية، ينـطلق النص من لحـظة بـحثِ الكاتب المفتـرض عن خاتمـة لـرواية يكـتبـها تـعـذّر عليه أن يهــتدي إليها، وكانت هي اللحظة التي تـوصّـل فيها إلى مـخطوطٍ مـن راهب لـبناني، أوْدَعَـهُ لديْه سـجين يـدعى بـّـولْ أنـدراوس المتهم زوراً بقـتلِ سـامية مسـعود عـشيقة تـاجـر في المخدرات. والمخطوط بـحاجةٍ إلى تصحيح اللغة والأخطاء النحوية، بل إلى إعادة كتابة، فـيـقـرر الكاتب أن يـبدأ بالتــعـرف على شخصية صاحب المخطوط الذي وضــعَ حـدّاً لحياته، مـن خلال أشخاصٍ عـرفوه قبل أن تُــلـصق به تـهمة الجريمة.

ومن ثـمّ، تـعرّف الكاتب على الأب ألـبـيـر أســتاذ بـولْ في الجامعة الذي تـعـلق به إلى درجة أنْ أحــبّـه «كما يحب رجل امـرأة»؛ والتـقـى غادة داغــر الـحبـيبة الوحيدة التي أحـبها بــولْ قبل أن يضـطـر إلى فـراقها. ومع غادة ستنـبـثق علاقة حب بينها وبين الكاتب بفضل اهتـمامهما المشترك بشخصية بـولْ الغامضة وحرصهما معاً على استـجلاء جـوانـبـها المـثــيـرة...لأجـل ذلك، لـن يـتعـرّف القارئ على أوراق بـول في صيـغـتها المـنـقـحة إلا في الثلث الأخير من الرواية، بيـنـما طالـعـنا الكاتبُ بـتفاصيل عن تلك اللقاءات الجانبية مـسـتطرداً من حين إلى آخـر إلى استـحضار مـغامـراته مع نساء عـرفهنّ في سياق مختلف، وإلى تسـجيل تأملاته عن المجتمع اللبـناني الخائض تحولات متـسارعة بعـد سـبـعيـنات القرن الماضي... وفي الاتجاه نفسه، يـعود الكاتب المفترض إلى إشـراكنا في بحـثه عن نهاية لروايته الناقصة، من خلال تذكيـرنا بــمسار بطلته جــولـيـيـتْ التي لم تـهـتدِ إلى شكل مقنـع لـلانتـحار.

حكـايات وسـجــلاّت

على هذا النحو، يـغدو البـناء الـعامّ لـ «البـيـت الأزرق» مُــركّـباً مـن حكـايات وسـجــلاّت عدة تـحيط بـالنـواة الصلبة التي تـحـمل عـنوان «أوراقُ بّــولْ»، لكي تـضـيــئـها من خلال المـقارنة، مـثـلما أن هذه الأخـيـرة تـسـلّط بـعضاً من أشـعـتــها على ما يحدث خارج مـحيطها، أي في المجتمع المشدود إلى دينامية مـغايرة. يقول الكاتب المفترض في مطلع الرواية : « .. ولما رُحتُ أفتح أوراقها المخطوطة وجدتُ نفسي متـــردداً. خـطرتْ لـي فكـرتي نـفسها: عـليّ أن أبحث عنـه قـبل أن أقـرأ أوراقـه. كنتُ أعــدّ الأمـر بـمثابةِ تـحـدٍّ. إنـنا كـليْـنا في حـال من التـنـافس: هـل تطابق الصورة التي أرسمها لـه بالتــوالي شــخصَـهُ كـما ورد في مـخطوطـته، أم أنـني سـأخطئ في بـحثـي وتـوقـعاتي ؟ «ص 50.

لكنْ، علاوة على عنصر «التنافس» الذي يشير إليه الكاتب، ـنجد أن شكل بناء الرواية هـذا، ذا الأدراج والاستطرادات، يـضـطـلع بـوظيــفة الإضــاءة عـبْــرَ الـمقارنة التي تـفـرض نفـسها، بـين عــالم أوراق بّــولْ الـمُـغـلق، الـمُنـتهي، وعـالم المـجتــمع اللـبـنـاني المـفـتــوح على كلّ التـبـدّلات والتــفاعلات.

لاشك في أن شكـل الرواية الـمركّب قـد وســع مـروحة الدلالات وفــتحها على تأويلات عـديدة. ويمكن الـبدء بـعنوان الرواية لأنـه يـنـطوي على مــفتاح أولي في رسم دائرة الدلالة لرواية «البيت الأزرق». ذلك أن العنوان يُـفيد بالسـجن الاحتـرازي الخاص بالمـرضى النـفسـيـيـن، حيث وُضِــع بّـولْ أول الأمـر. وكـأنّ هذا المـستـشفى يـرمز إلى حجم هذا البلاء الذي يكتسح المجتمعات الحديثة التي غـدتْ فـريسة لأمـراض النفس واختـلال السـلوكات، نتيجة لأسباب كثيرة ترافق اهتزاز الـبنـيات والقيم الاجتماعية، وتـتـحـدّر من أسباب الخوف والقلق المرافقة لمسار العولمة وكوابيـسها... وبّـولْ البطل على رغم أنـفه، المـتـهَـمُ زوراً بـِـجـريمة لـم يـرتكــبها(مثل أبطال كافـكا)، يجد نفسه داخل السـجـن/المستـشــفى محاصراً بأسئلة طالما عـذبـتْـه منذ طفولته وحـرمـتـه من العيش الـهـنيّ. كان، وهو المسيحي المؤمن، يـتيماً محروماً من حنان العائلة، فـواجَه العالم بالمراهنة على الاستقامة والتـعلم والشغف بالقراءة والانفتاح على الناس...لكـن رحـلته لم تصادف ما يسنده في حـبه للعالم وتعـلـقه بالقيم الـمُـثـلى، فـقـرر أن يتحصّـن داخل الخرس، يسمع ولا يتكلم؛ رافضاً الحوار مع عـالم يملؤه الـزيف والبُــهتان.

هروب من الذات

وأضاف إلى اصـطناع الـخــرَس، اللجوء إلى المـشـي عبر السهول والجبال، من غـير هـدف محدد، ولا وجـهة يـتـقصـدها. يقول بـولْ عن علاقته بالمشي : « أذكـر كيف هـربتُ من البيت ولكن من غير سبـب. لم أهرب من أحد، هـربتُ من ذاتي. لم يسبق أن مشيت من دون أن ألتــفت إلى الوراء(...) كانت تلك الـنزهة خطوتي الأولى في هواية المشــي التي أصبحتْ لاحـقاً مـبدأً وربـما فلسفة، والتي جعلتــني شخصاً يمشي أوْ مـشـّـاء. أصبحت مشّاء رغماً عني ولكن بحـرية. لــم أكن مـتـنـزهاً ولا رياضياً ولا تائـهاً ولا صـعلوكاً...مشّاء، شخص يمشي لا يعلم لماذا ولا يعلم متى يـنتهي المشيُ ولا أيـن». ص 267. دخول بّـولْ إلى السجن هو الذي أوقفه عن المشي الذي اتخذه وسيلة للـهرب من الناس وعالمهم الموبوء. إلا أنـه حافظ على خـرَسِـه داخل السجن، متابعاً حياة السجناء في تفاصيلها القاسية ومباذلـها. بل إنـه ارتبط بصداقة مع الشاب المتحوّل جنسـياً «جورج أوْ جورجيـنـا»، وكلمه بصوته الذي كان مغيباً وراء خـرسه، وطلب منه أن يـسلم مخطوط أوراقه إلى الأب بطـرس. كان بولْ قد اتخذ قـراره بالانـسحاب من الحياة نهائياً بعد أن جرب كل إمكاناته في مقاومة تفاهة العالم. ويبدو أن ما أضفى على بّـولْ صفة البطل الإشكالي هو، إلى جانب غـربته، فـهمه الخاص للمسيحية، وفق ما رواه الأب ألـبـيـرْ للكاتب: «كـان بـولْ يقول إن المسيح إنسان مثلي ومثـلك، لماذا تريد الكـنيــسة ُإنــكارَ إنسانـيـته العظيمة؟ ويعتـقد أن يسوع كان يـنتـمي إلى جماعة قـمـران التي تركتْ نصوصاً مهمة عُـرفـتْ بـمخطوطات البحر المـيّت. يـسوع إنسان متـصوف، يقول، ولا أستطيع أن أفهمه إلا بـصفـته متـصوفاً». ص99. ليس مـستـغـرباً، إذن، أن يـضيق العالم بهذا البطل الإشكالي الذي يـتـشـبث بـقـيــمِ الاستعمال بدلاً من قيم التـبادل التي تسود في ظـل الليـبرالية الجديدة وسـطـوة الـعولمة.

غـيـر أن رواية «البـيت الأزرق» لا تـستــكمل حـواشيها الدلالية إلا باستـحضار ذلك الجزء المغايـر، مُـمثـلاً في عالـمها الدنيوي المشـدود إلى اليـومي وإلى العلاقات العابرة والبحث عن سـعادة هنا والآن مهما كانت موقتة وعـابرة. لذلك يبدو ضمنياً، أن نـشـدان الـمـطــلق من لـدُنِ بّـولْ يـقابله الرضا بالـنـسبية والتـناقضات عند الكاتب المـفـترض والشخصيات التي كانت ذات سـلوك دنـيـوي، لا تـرفض الجري وراء ما هـو وهــمـيّ وزائل. ومن هذه الزاوية، تـظـل جـدلية المطلق والنسبي قائمة وحاملة لصراعات المجتمع والأفـراد.

لـقد أنـجز عـبده وازن في «البيـت الأزرق» رواية تـضيء التحولات العديدة التي يعيشها المجتمع اللبنـاني من خلال حبـكة مـركبة، تجمع بين التشويق البوليسي والتقاط شذرات من «الرأي العام» عن الأخلاق والسلوك، وترسم صراع القيم على مـستوى الـمطلق والـنـسـبي بين بطل إشكالي وشخصيات بشـرية لا تـأنف من معانقة كل ما هو دنـيـوي.

جريدة الحياة

“الحياة” صحيفة يومية سياسية عربية دولية مستقلة. هكذا اختارها مؤسسها كامل مروة منذ صدور عددها الأول في بيروت 28 كانون الثاني (يناير) 1946، (25 صفر 1365هـ). وهو الخط الذي أكده ناشرها مذ عاودت صدورها عام1988.

منذ عهدها الأول كانت “الحياة” سبّاقة في التجديد شكلاً ومضموناً وتجربة مهنية صحافية. وفي تجدّدها الحديث سارعت إلى الأخذ بمستجدات العصر وتقنيات الاتصال. وكرست المزاوجة الفريدة بين نقل الأخبار وكشفها وبين الرأي الحر والرصين. والهاجس دائماً التزام عربي منفتح واندماج في العصر من دون ذوبان.

اختارت “الحياة” لندن مقراً رئيساً، وفيه تستقبل أخبار كل العالم عبر شبكة باهرة من المراسلين، ومنه تنطلق عبر الأقمار الاصطناعية لتطبع في مدن عربية وأجنبية عدة.

تميزت “الحياة” منذ عودتها إلى الصدور في تشرين الأول (أكتوبر) 1988 بالتنوع والتخصّص. ففي عصر انفجار المعلومات لم يعد المفهوم التقليدي للعمل الصحافي راوياً لظمأ قارئ متطلب، ولم يعد القبول بالقليل والعام كافياً للتجاوب مع قارئ زمن الفضائيات والإنترنت. ولأن الوقت أصبح أكثر قيمة وأسرع وتيرة، تأقلمت “الحياة” وكتابها ومراسلوها مع النمط الجديد. فصارت أخبارها أكثر مباشرة ومواضيعها أقصر وأقرب إلى التناول، وكان شكل “الحياة” رشيقاً مذ خرجت بحلتها الجديدة.

باختصار، تقدم “الحياة” نموذجاً عصرياً للصحافة المكتوبة، أنيقاً لكنه في متناول الجميع. هو زوّادة النخبة في مراكز القرار والمكاتب والدواوين والبيوت، لكنه رفيق الجميع نساء ورجالاً وشباباً، فكل واحد يجد فيه ما يمكن أن يفيد أو يعبّر عن رأيٍ أو شعورٍ أو يتوقع توجهات.

جريدة المدن الألكترونيّة

الأربعاء 11-10-2017

المدن - ثقافة

أحمد مغربي

"البيت الأزرق" لعبده وازن.. مَعبَر الموت لـ"آريوس" معاصر

الأرجح أن خيال شهرزاد الأسطورة يشي بأنّ السرد كلامٌ يساوي الحياة. تنجو شهرزاد بالكلمات، بل لا يكفي الليل لقصة تحكيها. لا تكتمل الحكاية المتشابكة، فلا تنتهي حياة شهرزاد. لكن الحكاية صارت رواية منذ ظهور المجتمعات الحديثة في الغرب. وخرج الحكّاء من ليل الأسطورة، ليدلف إلى ليل المدينة المنغرسة في المجتمعات الحديثة. وفي وصف شائع للكاتب الهنغاري جورج لوكاش، تكون الرواية ملحمة معاصرة لتلك المدينة وإنسانها أيضاً. وتكاد المعادلة في الرواية، كفن أدبي، تقول أن كل رواية تعادل حياة حكائيّة كاملة، بمعنى الزمن الروائي ومدلولاته أيضاً. وكذلك تتشابك مع حياة الراوي- الكاتب الذي يبقى بديهيّاً ليروي، بالتفارق كليّاً مع شهرزاد الأساطير.

ترتسم تلك المعادلة مع الصفحات الأولى في رواية عبده وازن “البيت الأزرق” (عن “منشورات الضفاف” في بيروت- 2017). إذ تستهل بمرايا متقابلة للحكّاء المتقمّص بإصرار، دور الروائي المنشغل بصوغ مرآتين، إحداهما لبول أندراوس (محور “البيت الأزرق” وعلّته الحكائيّة)، وجانيت التي هي بطلة رواية لا يكف الكاتب-الراوي عن الإيهام بأنه بصدد كتابة روايتها كاملة. لا تتكسر المرايا المتقابلة إلا بلعبة حكائيّة عن الموت والحياة والرواية. إذ تُكسر مرآة أندراوس بالموت اختياراً، فتتساوى روايته مع حياته. وينتقل ظل الموت اختياراً إلى مرآة جانيت، لكنه هذّه المرة اختيار مَن يكتبها، بالأحرى هي تنويعات ثلاثة (يسمّيها تمارين) على ذلك الموت الحكائي. ولأن حكايته المفترضه عنه كراوٍ تبقى ناقصة، يبقى هو حيّاً في مرآة الرواية.

إذا جُمِعَت الخواتيم الثلاث التي تحلّ بتعاقب سريع، تبدو كأنها مشهدية النهاية المفتوحة في فيلم فرنسي من “الموجة الجديدة” في سينما ستينات القرن العشرين. وتزامنت تلك الحقبة مع صعود جان بول سارتر وفلسفته الوجوديّة التي رأت في الحياة مأزقاً إشكاليّاً يتصدّى له الإنسان عبر انخراطه في صراع لتملّك خياراته.

مرآة إنجيليّة معكوسة

في ستينات القرن العشرين عينها، ناقش علم النفس وطِبّهُ فكرة الموت كخيار للفرد. كم رواية عربيّة ناقشت ذلك أو نسجت حبكتها حوله كعلّة حكائيّة؟ ربما القليل أو أقل. وفي “البيت الأزرق”، هناك سررد مكثف عن موت يختاره أندراوس بنفسه، بل يصرّ عليه. يختار الهرب من سجن “أزرق” يفترض أنه مخصّص “بيتاً” للمرضى نفسيّاً. يختار الصمت لصوته، بل لا ينطق بما يساعد في براءته، فيكون خياراً أيضاً لأن يكون القاتل لفتاة ليل اسمها سامية. ويختار أن يصمت عن قول أنّه لم يفعل سوى البكاء قرب جثتها وسَحْبِ خنجرٍ كان مغروساً في صدرها. لا يقول أبداً أنّه صادفها ذات فجر أثناء تجواله الهذياني في شوارع المدينة، بل يحرص على أن يسير بخيار صمته ليلاقي خيار موته. وخارج “السجن الأزرق”، يختار ألا يأكل ولا يشرب، وألاّ يلفت النظر إلى ذوائه وعطشه. إنّه وصف حكائي كثيف للموت خياراً وجوديّاً.

ويكتب أندراوس لحظات موته المتوالية على أوراق مبتذلة يحتفظ بها سراً في سجن عادي، لدى شخصيّة “غير عادية”، بمعنى أنها اختارت هويّتها الجنسيّة المثليّة والملتبسة لتكون الفتى جورج والفتاة جورجينا سويّة.

ثمّة مرآة إنجيليّة في رواية “البيت الأزرق”، لكنها معكوسة. إذ يبدو موت أندراوس شخصيّاً، فلا يفتدي به إنساناً أو قضية، بل هو منغلق على دائرة ذاته. أليس ذلك معاكساً كليّاً لما ترسمه الأناجيل عن موت المسيح فداءً لخطايا البشريّة جمعاء؟

في تلك الثنية عينها، تبرز أفكار أندراوس عن المسيح التي جعلته نافراً وبعيداً (بل مستلباً) من محيطه الاجتماعي، بما فيه الجامعة والمُدرّس الأب ألبير طربيه. يرى الكاهن في أفكار تلميذه أندراوس أصداء لأفكار إلحاد، خصوصاً نيتشه. لكن، ألا يذكّر ما يورده أندراوس عن مسيح بلا بنوة إلهيّة، بل إيمان خالص الحب لله ومرتفعٍ إلى حدٍ لا يصله البشر، بما عُرِفَ عن الكاهن القديم آريوس (256- 336)؟ ألم يبدُ الأخير نافراً في عين محيطه ومجمّعات الكنيسة وآبائها، إلى حد إدانته بالهرطقة؟ وتذكيراً، ترسم أفكار آريوس مسيحاً “بشريّاً” منحه الله صفات خاصة، لكنه لا يكون موازياً لـ"الأب" ولا ممتداً في الزمان من الأزل إلى الأبد.

في معانٍ كثيرة، يبدو أندراوس كأنه يسترجع صدى نقاشات المجامع الكنسيّة الأولى عن الآريوسيّة التي لم يبعد عقابها آنذاك عن خيار... الموت!

حبكة خياليّة لرواية-التحقيق

في رواية “البيت الأزرق”، ترسم صفحات مخربشة في سجن قاسٍ، أفكاراً لبول أندراوس، تجعله شبيهاً بـ"آريوس" من القرن 21. وكذلك تجعله محبطاً إلى حد أبعد من كآبته. إذ يعلم أنّه أقل من أن يصنع مذهباً جديداً، بل من القدرة على الاستمرار في خيار أن يعيش حياته فرداً، فيختار موتَ وجوده إنساناً.

في التلفزيون، باتت شائعة مشاهدة الأشرطة التي تعتمد في صنع حبكتها على مزيج من تصوير وقائع فعليّة من جهة، ودراما تمثيلية لها حوادثها وشخوصها وأبطالها من الجهة الثانية. ربما يتوجب القول بأن السينما استهلت ذلك الفن “المتمازج”، لكن التلفزيون سار به شوطاً طويلاً. وصار متداخلاً مع صنعة الأشرطة المرئية- المسموعة على الشاشة الفضيّة، بل أنه صار جزءاً حتى من الأخبار والتغطيات والتحقيقات فيها. وزاد انتشار كاميرا الخليوي في تكاثر الأشرطة ذات الحبكة المتمازجة، وهو ما برز عربيّاً بوضوح في تعامل التلفزة مع مجريات “الربيع العربي”.

وتستند الدراماتولوجيا في “البيت الأزرق” على حبكة تحاول أن توحي بأنها تمزج ما يفترض أنّه واقعي ومستند إلى تحقيق يجريه الكاتب من جهة، وحوادث الرواية (بالأحرى الروايات الثلاث المتداخلة) ورموزها وأبطالها المنسوجين على الطريقة المألوفة في الرواية عموماً، من الجهة الثانية. لكن الأمر ليس على ما تحاول الرواية إيهام قارئها به. ليس من تحقيق واقعي يجريه الكاتب، بل هو جزء من صنعة الوهم الدرامي نفسه. سهّلت البنية “المتمازجة” تركيب دراماتولوجيا تشمل ثلاث “روايات” سويّة، كي تنصهر في حبكة موحدة لرواية مفردة، بنهايات متشابكة تماماً.

عن موقع جريدة المدن الألكترونيّة

حقوق النشر

محتويات هذه الجريدة محميّة تحت رخصة المشاع الإبداعي ( يسمح بنقل ايّ مادة منشورة على صفحات الجريدة على أن يتم ّ نسبها إلى “جريدة المدن الألكترونيّة” - يـُحظر القيام بأيّ تعديل ، تغيير أو تحوير عند النقل و يحظـّر استخدام ايّ من المواد لأيّة غايات تجارية - ) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا.

جريدة الشرق الأوسط

الأربعاء - 1 ذو الحجة 1438 هـ - 23 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14148]

الصفحة : ثقافة

تونس : محمد الغزي

"البيت الأزرق" رواية جديدة للشاعر عبده وازن عن أزمة فقدان الهوية

«البيت الأزرق»... نشيد طويل يحتفي باللغة

جاء عبده وازن إلى الرواية من ضفاف القصيدة، إذ نشر عددا من الكتب الشعرية كان آخرها «الأيام ليست لنودعها». أنجز، من خلالها، قصيدة متطورة، ابتكرت لنفسها طرائق مخصوصة في تصريف القول وتشكيل الصورة. هذه الضفاف الأولى هي التي تسوغ حسه المرهف باللغة، بإيقاعاتها، بظلالها الإيحائية وبطاقاتها التخييلية الكبيرة. فلغة عبده وازن تشدنا إليها، قبل أن تشدنا إلى شيء آخر خارج عنها، تمتعنا بحضورها قبل أن تمتعنا بما تقول.

ويتجلى هذا الاحتفاء باللغة أقوى ما يتجلى في روايته «البيت الأزرق» الصادرة حديثاً عن دار ضفاف - بيروت والاختلاف - الجزائر. فهي تنهض فيه بوظيفتين اثنتين متداخلتين، متشابكتين: تخبر، من جهة، عن نفسها وتخبر من جهة أخرى، عن العالم الذي صدرت عنه، تقول ذاتها، مرة، وتقول، مرة أخرى، الواقع الذي يحيط بها. وقد لا نعدو الصواب إذا قلنا إن هذا العمل الجديد ليس إلا نشيداً طويلاً يزجيه الكاتب للغة، للكتابة، لقوى الإنسان المبدعة، نشيداً يحتفي بالرواية بوصفها «نص النصوص»، في فضائها الرحب تلتقي روافد فنية ومعرفية شتى. بسبب من هذا لم يكتفِ عبده وازن، في هذه الرواية، ببناء عالم متخيل يضج بالشخصيات والوقائع، بل جعل من الفعل السردي حدثاً من جملة أحداثه، ومن الخطاب الروائي فاعلاً من فواعله الكثيرة. وإذا استخدمنا عبارة أمبرتو إيكو قلنا إن هذا العمل جعل من الرواية «فرجة معرفية»، تتداخل في فضائها الممارسة النصية بالتفكير فيها تداخل التسوية والتعمية والتشابك.

- الدخول إلى محترف الكتابة

منذ الصفحات الأولى يأخذ الراوي بيد قارئه ويدخله، برفق، إلى مختبر الكتابة ليكشف له عما غمض من أسرارها ويجلي ما استغلق من معانيها. هذا المختبر لا يعرفه القارئ، ولا ينبغي له أن يعرفه، لأنه يفضح أسرار اللعبة، ويكشف عما خفي من قوانينها وقواعدها. على هذا أمعن الروائيون الكلاسيكيون في إغلاق أبوابه ونوافذه ليبقى مظلماً ساكناً لا يجرؤ أحد على التسلل إليه. إنه مكانهم السري الذي يمارسون فيه كيمياء الصناعة بعيداً عن عيون الفضوليين.

ورواية «البيت الأزرق» تنقض هذا العرف، فتفتح هذا المختبر وتستضيف القارئ، غير مبالية بالتقاليد الروائية التي تفرق بين الأجناس، وتجعل التأمل في فعل الحكي من وظيفة النقاد ومنظري الأدب، وليس من وظيفة المبدعين والكتاب.

هذه الرواية تسرد، في المقام الأول، قصة الرواية، تحملنا إلى عوالم التخييل، وتصور لنا، بحس درامي، مآزق الكتابة ومضايقها.

- بناء الرواية

تتكون الرواية من مجموعة قصص آخذ بعضها برقاب بعض. ثمة قصة إطارية أولى، هي قصة الراوي الذي يخاطبنا بضمير المتكلم (وهو الضمير الذي يستخدمه كُتاب المذكرات، واليوميات، والسير الذاتية) ليسرد الأحداث ويصور الشخصيات. هذه القصة الأولى، التي تستهل بها الرواية، سرعان ما تنفتح على مجموعة من القصص الصغرى هي قصص بول السجين السابق، وحبيبته سامية، وطارق الأحمر. وهذه القصص تنفتح، بدورها، على قصص أصغر هي قصص الأب ألبير وغادة داغر وإدموند. ومن أجمل هذه القصص الفرعية القصة التي تروي علاقة الراوي بنسرين، المرأة ذات الجسد الناقص، المرأة التي كان جسدها كاملاً ثم تناقص. تتضمن هذه القصة صفحات من الأدب الرفيع، تمتزج فيها كينونة الشعر بصيرورة السرد في وحدة لا تنفصم عراها. لقد صورت، برهافة شعرية لافتة، الإنسان في عنفوانه وضعفه، في زهوه وانكساره في تمرده وخضوعه.

هذا البناء المفتوح يتيح للقصص أن يتناسل بعضها من بعض وكأن فعل القص باب مشرع على المطلق واللانهائي. يذكرنا تناسل القصص بعضها من بعض بظاهرة «التضمين» في القص القديم. والتضمين حركة انفتاح على الداخل يتم بمقتضاه استدعاء قصة لأخرى بحيث تصبح القصة الأولى مشيمة تحتضن قصصاً شتى، غير أن هذه القصص تظل تحيا داخل القصة الإطارية في كنف العافية. هذا التناسل إن هو إلا زج بالمروي له في متاهة لا يُحد منتهاها، حيث تتشابك الدروب وتتداخل السبل ويصبح التلقي ضرباً من التيه، ضرباً من الاستغراق والذهول.

وكثيراً ما يعمد الراوي من أجل إذكاء ظمأ المروي له إلى تعليق أحداث قصة ليشرع في سرد قصة ثانية، سرعان ما يتنكب عنها ليسرد وقائع قصة ثالثة. ومن ثم يصبح المروي له مشدوداً إلى عدد من القصص منتظراً خواتم كثيرة.

- مأزق النهاية

هذه الرواية ليست رواية هذه الشخصيات التي ذكرْنا، بقدر ما هي رواية الكتابة التي تريد أن تصطاد العالم في شباك الكلمات، لكنها لا تظفر منه إلا ببعض الصور العابرة، إلا ببعض البقايا المتناثرة. لهذا أجنح إلى القول إن الرواية هي «بطلة» الرواية، الشخصية الرئيسية فيها، منها تتولد كل الأحداث وإليها تؤول. منذ الصفحات الأولى يخبرنا الراوي أنه بصدد كتابة رواية لكن خاتمتها قد استعصت عليه. عامان مرّا على انهماكه في تحريرها وما برح عاجزاً عن الظفر بنهايتها.

هذا الراوي الذي ظل اسمه مجهولاً يحترف مهنة الكتابة، يكتب كما قال عن الآخرين ولهم مقابل أجر مالي، فيوقع هؤلاء الكتب بأسمائهم وهم يعلمون أنه لا شأن لهم بها. ورغم تجربته الطويلة مع الكتابة لم يتمكن من إنهاء روايته فظلت دون خاتمة تضع حداً لأحداثها ووقائعها. في هذا السياق تنفتح الرواية على تأملات في «مأزق النهاية»، النهاية التي تلائم، من ناحية أولى، منطق الأحداث، فلا تخرج عليها، وتتفق وطبيعة الشخصيات، من ناحية ثانية، فلا تعدل عنها.

«مأزق النهاية» مثل «مأزق البداية» كان من المواضيع الأثيرة في النقد المعاصر. فالشاعر والكاتب الفرنسي أراغون اهتم كثيراً بالخاتمة بوصفها الصمت الذي يعقب الكتابة. أما رولان بارت فقد عدها «مرآة لبداية الرواية». فقراءة النص الروائي تتيح لنا أن نكتشف السبل وطبيعة التحولات التي تجعل الخاتمة موصولة بالمقدمة.

وأشار النقاد إلى أن الخاتمة هي التي تبقى موشومة في ذاكرة القارئ بعد أن ينتهي من القراءة. وأضافوا أن عدداً من المتلقين يعودون فيقرأون الرواية انطلاقاً منها. ومن ثمة تتحول الخاتمة إلى شكل من أشكال البدايات.

يوضح الراوي بعد تأملاته أن «الرواية التي يكتبها تحتمل نهايتين ممكنتين: فإما أن يدفع جولييت، الشخصية الرئيسية في رواية المتكلم، إلى الانتحار، وهذا كما يقول الراوي/ الكاتب، يتلاءم مع شخصيتها؛ فهي تعاني من اكتئاب مزمن، وإما أن يدعها تسقط في اكتئابها تاركاً مصيرها مجهولاً. يميل الراوي إلى فكرة انتحار البطلة حتى تنتهي من ألمها النفسي»، مردفاً: «سأبحث لها عن طريقة رحيمة في الانتحار. إنها امرأة رقيقة ولا تحتمل الموت القاسي».

يكتب الراوي نهايات ثلاثاً، تقدم ثلاث طرق مختلفة للانتحار، مستحضراً صور شخصيات روائية نسائية أقدمن على وضع حد لحياتهن، مثل مدام بوفاري وآنا كارينينا وسواهما.

هكذا يفتح لنا الكاتب الراوي محترف الكتابة، يسلط الضوء على طريقته في تشكيل الأحداث وبناء الشخصيات، موضحاً أن الخاتمة إمكانات مفتوحة، وأن كل رواية هي أفق من الروايات.

لكن الرواية لا تروي قصة مخطوط واحد فحسب، بل قصة مخطوط ثانٍ هو مخطوط بول، السجين السابق الذي اتُّهم بقتل امرأة هي سامية. هذا المخطوط سلمته ندى التي تعتني بأمور السجناء نفسيّاً واجتماعياً، إلى الراوي، والتمست منه تصحيحه. يهجر الراوي روايته وينكب على النص الذي تركه السجين يصحح ويحذف ويزيد وكأنه على حد عبارته يعيد كتابته. وهنا يثبت الراوي، بحروف بارزة، صفحات المخطوط داخل الرواية، فإذا بالقارئ أمام نصين متوازيين، متداخلين. هذان النصان ينفتحان على نص ثالث هو نص التحقيق الذي يريد الراوي أن يكتشف، من خلاله قاتل سامية، المرأة التي اتهم بول بقتلها. وهذا التحقيق يستدعي، بدوره، قصصاً أخرى كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

لكن هذه الجوانب الميتا سردية لا تتجلى في الأحداث فحسب وإنما تتجلى أيضاً في تواتر كثير من المصطلحات التي تركت مظانها وانفصلت عن منابتها، وأصبحت جزءاً من الرواية تبده القارئ بمحمولاتها المفهومية التي هي بلغة النقد والمطارحات الفكرية أوثق صلة. فعبارات مثل الشخصية الرئيسية والبطل المضاد والشخصية الدوستويفسكية والأحداث والعنوان وخاتمة الرواية، وغيرها كثير مما جاء منجَّماً في تضاعيف الرواية، هي بمعاجم النقد الحديث أمست رحما.

لكن الراوي لم يكتف باستدعاء هذا المعجم النقدي بل أقحم، في فصول الرواية، ملاحظاته ومواقفه النقدية. فهو على سبيل المثل يعترض على استخدام عبارة «البطل» المتواترة في القراءات السردية ويستبدل بها عبارة الشخصية الرئيسية، لإيمانه بأن «ليس من أبطال في هذا العالم، عالمنا، ولا حتى في الروايات». كما أنه يعترض على ظاهرة الشخصية التي تتحول إلى قرين، كما هو الحال بالنسبة إلى الشاعر فرناندو بيسوا والكاتب بورخس، ويختار أن تتحول شخصية القرين إلى صديق مع كل ما تنطوي عليه هذه العبارة من معاني التعاطف والتوادد. كما أنه يدلي برأيه في القصص البوليسية التي لا يمكن، في نظره، أن تدخل عالم الأدب الرفيع أيّاً كان كاتبها: «أعترف أنني لم أقرأ في حياتي سوى بضع روايات من هذا النوع الذي ما برحت أصنفه اعتباطاً خارج الأدب، على خلاف الثقافة الغربية التي توليه كبير اهتمام وتدرجه في صميم الأدب الحديث». كل هذا يؤكد أن الخطاب الروائي قد أسقط الحدود بين الإبداع والتأمل في الإبداع، بين لغة النقد ولغة التخييل، ساعياً إلى ابتكار نص جديد يمتح من ذينك النوعين طاقاته الاستعارية والرمزية غير آبه بالفوارق الأجناسية التي تباعد بينهما.

في هذا المحترف الروائي الذي أخذنا إليه الروائي تبوح الكتابة بأسرارها وخفاياها وتبدد الأوهام الرومانسية التي كانت تعتبر الأدب ضرباً من البديهة والإلهام. إلى وقت قريب كان محترف الكتابة محترفاً مغلقاً، يلفه الظلام، ويكتنفه الغموض، كل الكتاب يتكتمون عن البوح بأسراره تمنعاً أو ترفعاً أو بحثاً عن سلامة موهومة.

لكن هذا الصنف من الرواية، وهو ينهض بوظيفة التأمل في أسئلة الكتابة، يعمد إلى قلب التقليد الذي يتوجه إلى الرواية بوصفها موضوعاً للتأمل لا أداة لإنتاج المعرفة، على حد عبارة الناقد رشيد يحياوي، فبات الخطاب الروائي، بسبب من ذلك، يمتلك صلاحية تأويل ما هو نظري يستنطقه، ويحتضن أسئلته. هكذا استضافت الرواية لغة المفاهيم والمصطلحات فأسهمت، بذلك، في نقل أسئلة السرد من خارج الرواية إلى داخلها، وأسهمت في استبدال الأسئلة الآيديولوجية التي كانت تستبد باهتمام الرواية بأسئلة الكتابة وقضايا السرد.

وهذا الخطاب الميتا سردي، على حد عبارة النقاد المعاصرين، يذكرنا بظاهرة التغريب في المسرح الحديث التي استخدمها برشت، على نحو واسع، في مسرحياته. فكلاهما يسعى إلى تبديد الوهم المرجعي وجعل المتقبل على وعي باللعبة الفنية متأملاً قواعدها، باحثاً عن مقاصدها. فالرواية الجديدة لا تكف عن التنقل بين نص العالم وعالم النص، ساعية، باستمرار، إلى لفت انتباهنا إلى «صناعتها الفنية» من ناحية، وإلى الواقع الضاج بالحركة من ناحية أخرى.

عن جريدة الشرق الأوسط

جريدة الشرق الأوسط، صحيفة عربية دولية رائدة. ورقية وإلكترونية، ويتنوع محتوى الصحيفة، حيث يغطي الأخبار السياسية الإقليمية، والقضايا الاجتماعية، والأخبار الاقتصادية، والتجارية، إضافة إلى الأخبار الرياضية والترفيهية إضافة إلى الملاحق المتخصصة العديدة. أسسها الأخوان هشام ومحمد علي حافظ، وصدر العدد الأول منها في 4 يوليو 1978م.

تصدر جريدة الشرق الأوسط في لندن باللغة العربية، عن الشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق، وهي صحيفة يومية شاملة، ذات طابع إخباري عام، موجه إلى القراء العرب في كل مكان.

لقراءة المزيد